L’exposition Drawing matter rassemble des artistes qui convoquent la grammaire et les procédures du dessin hors des usages traditionnels. Si certains ont recours à des matériaux signifiants, tous élargissent les champs du médium en proposant un dessin plasticien – comme on a pu le dire de certaines photographies de la seconde moitié du XXe siècle – conscient de sa matérialité.

Pariant sur la capacité du dessin à exister au-delà des présupposés matériels auxquels on l’associe volontiers, Lionel Sabatté parvient, avec une économie de moyen radicale, à un dessin virtuose et minimal. Son geste graphique – qui requalifie notre rapport au réel et aux matériaux laissés pour compte – débute avec le balai qui lui permet de récolter la poussière de la station Châtelet du métro parisien. En chassant ce matériau à haut potentiel graphique, l’artiste revisite les fondamentaux du dessin en décelant lignes, densités, valeurs et réserves dans les poussières qu’il colle au pinceau sur le papier ; démêlant ainsi la foule de portraits anonymes qui attendait sa révélation.

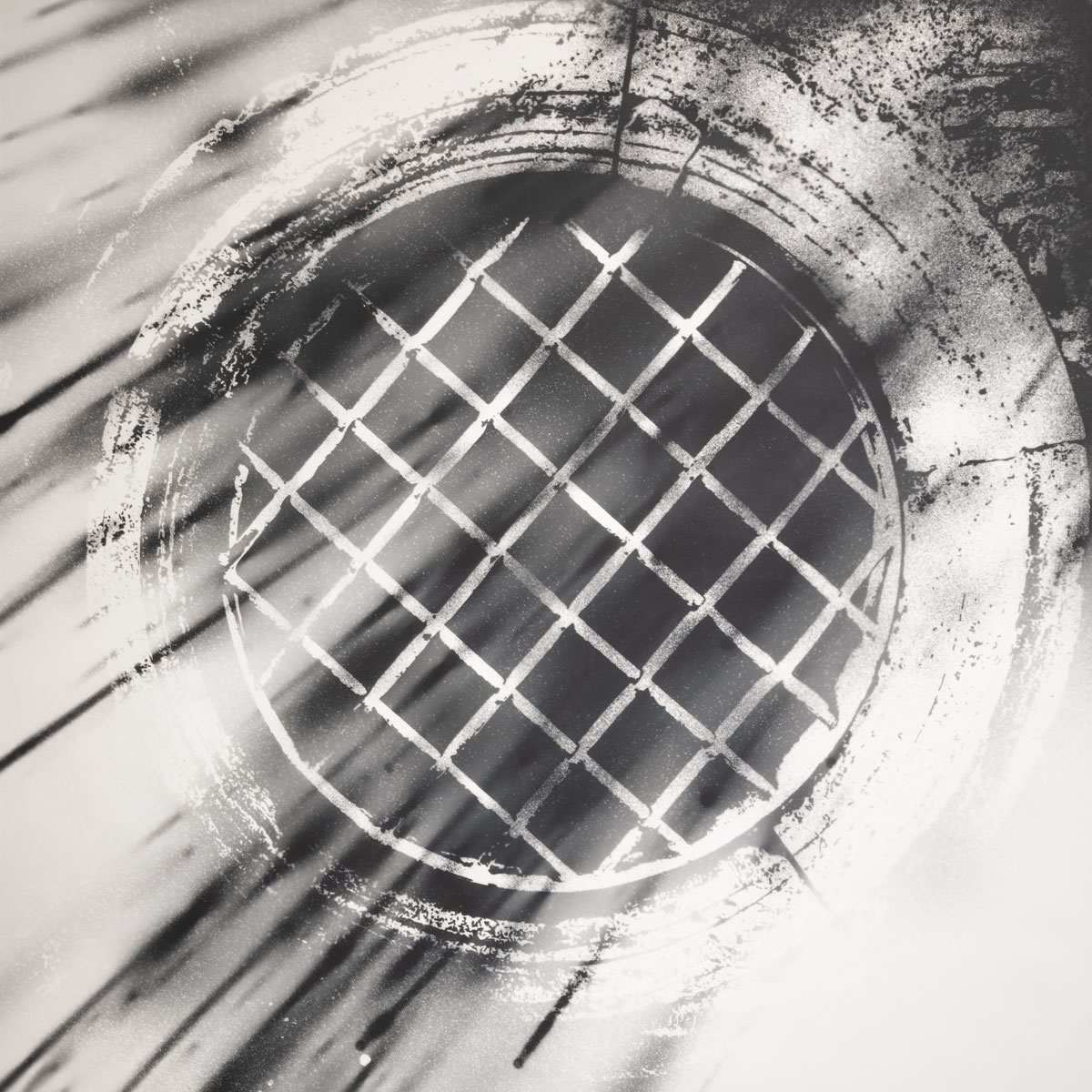

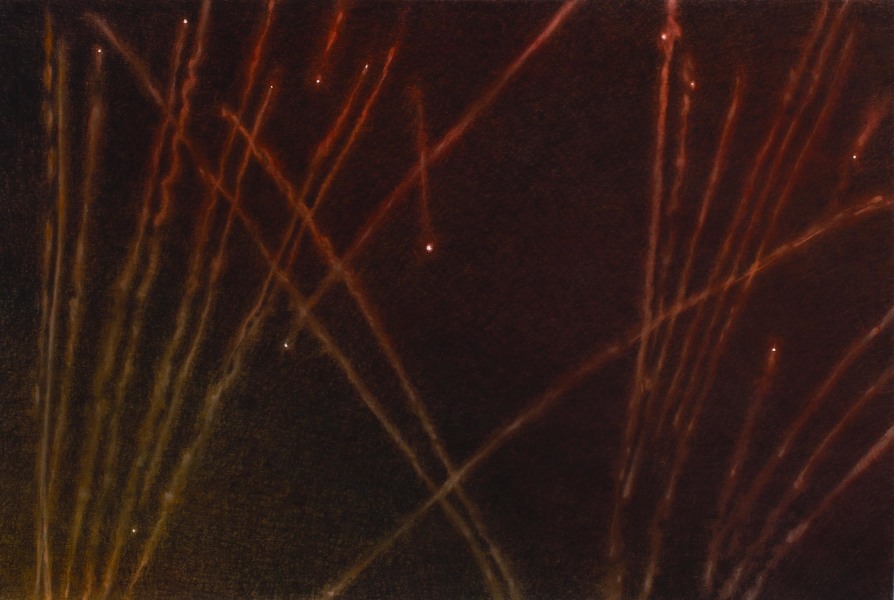

C’est également l’agentivité* du matériau qui pousse Nicolas Daubanes à agir. Il renouvelle sans cesse les procédés qu’il met en œuvre en puisant dans les différents états de l’acier un répertoire graphique insoupçonné. De cette matière polymorphe, l’artiste tire un ensemble de formes et de récits, entraîné par une énergie presque cinétique qui le conduit d’un geste à l’autre. L’usage de la limaille de fer aimantée – qu’il associe à des barreaux de prisons sciés – l’amène à passer à l’acte. Armé d’une barre de fer et d’une disqueuse, il projette des particules d’acier incandescent sur le verre. Sensible à la lumière générée par cette activité, il tire de ses éclats des photogrammes au sein desquels l’insolation produite par les étincelles dessine des tracés balistiques ou stellaires. En s’emparant des scories de l’industrie sidérurgique et des outils ouvriers, Nicolas Daubanes multiplie les points de rencontre de la sculpture, de la photographie et du dessin. Il forge un langage où la matière – dans la pesanteur de sa chute contenue, sa liquidité incandescente ou l’immatérialité de sa lumière – devient un opérateur graphique inépuisable.

Alors que la chirurgienne sculpte le nouveau visage que l’artiste a choisi de se dessiner, ORLAN multiplie les autoportraits qui mettent à mal les notions d’identité et de ressemblance. Les six faces présentées dans l’exposition apparaissent comme des reliques prolongeant l’acte chirurgical, tant elles révèlent l’étendue des possibles ; tous les visages imaginables à partir d’une chair à vif. Ces dessins spontanés relèvent d’un geste tactile qui semble vérifier du bout des doigts la viscosité du sang et son adhérence aux différents supports. Montrés pour la première fois, ces dessins apparaissent comme des improvisations plastiques jubilatoires qui anticipent la série des Self-Hybridations de la fin des années 1990. L’expressivité de ces masques, qui semblent appartenir à d’autres civilisations, tient moins à ce qu’ils comptent parmi les rares œuvres littéralement « de la main » de l’artiste, qu’à la nature des vis-à-vis qu’ils instaurent : des présences voilées, prisonnières de leur matérialité d’ordinaire tenue au secret et qui, ici, fait foncièrement surface.

Dans un geste que les parois humides des cavernes permettaient déjà, Gloria Friedmann trace avec de la terre des figures animales qui s’affranchissent parfois de la taille que la nature leur a assignée, donnant le sentiment étrange de faire naître de nouvelles espèces, curieusement familières. Par ce renversement du rapport de domination, notre corps bascule dans une présence diminuée. À rebours de la lecture chamanique de l’art pariétal formulée par Jean Clottes – selon laquelle représenter l’animal consisterait à le tuer en image pour faciliter sa chasse – le bestiaire de Gloria Friedmann tend à retenir ses « Animalia » d’un geste immémorial, conjurant la possibilité de leur disparition.

Dans la série « Artifice », les sillons de Rémy Jacquier résultent du retrait manuel de la poudre calcinée déposée par le fusain. En effleurant la surface, l’artiste fait réapparaître les dégradés qu’elle recouvrait. Le geste s’intensifie lorsqu’une pointe sèche griffe le papier pour en restituer le blanc immaculé et obtenir les ponctuations lumineuses qui percent l’obscurité du ciel. Les dessins de 1996 laissent entrevoir la cigarette comme une forme allotropique** du fusain. Un matériau qui offre une gamme de gris et une maniabilité qui permettent à l’artiste de faire émerger des silhouettes féminines prélevées dans l’histoire de la sculpture : des formes consumées par leur importante diffusion.

Les œuvres de Tania Mouraud semblent, quant à elles, tenir le dessin à distance, l’entraîner vers une existence quasi immatérielle, le repousser au point de le faire littéralement entrer dans le papier. Par un procédé de gaufrage, l’artiste combine le monochrome – qui pourrait laisser penser qu’il n’y a rien à voir – à des phrases toutes faites – qui consistent pratiquement à ne rien dire. Si ces écritures déjouent toute tentative de lecture, c’est que l’artiste, bien qu’accoutumée à nous rendre étrangers à notre propre langue, a choisi le yiddish. Dans ces formes orientalisantes, volontairement ornementales, l’artiste orchestre une apparente perte de sens, rappelant singulièrement les significations dissimulées dans certains ornements qui sont comme des messages cryptés discrètement adressés à ceux capables de les saisir.

*Capacité d’un matériau à produire des effets ou à influencer l’action qui s’exerce sur lui, comme s’il possédait une forme d’initiative ou de force propre.

**Se dit d’un élément qui peut exister sous des formes différentes, avec des propriétés ou des apparences distinctes.

Dylan Caruso,

Commissaire de l'exposition