Pat Andrea

10 septembre - 25 octobre 2009

Pat Andrea

10 septembre - 25 octobre 2009

Pompéi I, II, III, IV

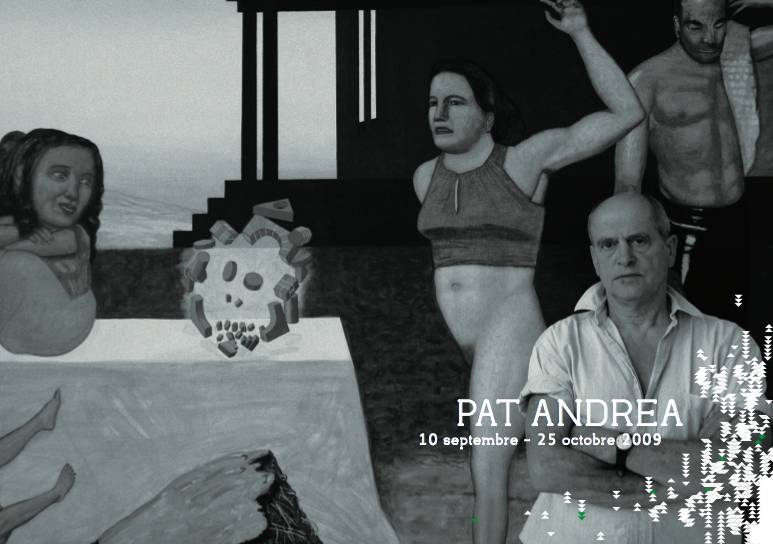

Outre des dessins proches de la série consacrée à Alice’s Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass où s’inscrivent la plupart des motifs de l’iconographie originale de Pat Andrea, la galerie présente quatre grands tableaux oblongs dont la composition, la mise en scène, les figures ont été inspirées par la destruction de Pompéi, ensevelie sous six mètres de cendres, par l’éruption du Vésuve en l’an 79. Découvert par hasard au XVIIe siècle, le site ne fut fouillé qu’à partir de 1763, mais suscita un intérêt immense dont la peinture européenne de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle porte témoignage. La tragédie de Pompéi illustre alors la conception du Sublime qu’Edmund Burke oppose, en 1757, au Beau. Le sublime est le sentiment que nous éprouvons en face d’une manifestation d’infini et de terreur, devant un spectacle grandiose qui excède une analyse rationnelle et ne relève d’aucun jugement moral, même si Kant, en 1790, associe le sublime à Dieu. Le sublime fait naître en nous un sentiment d’émerveillement et d’effroi, de plaisir et de terreur. Ce sentiment naît en nous, dans notre esprit, en face d’un « absolument grand de la Nature ». On ne peut citer ici tous les artistes néoclassiques et romantiques dont les œuvres expriment cette impression de force que suscite la terribilità du sublime. Évoquons simplement Caspar David Friedrich ou Frederic Edwin Church. Plus près de nous, s’impose l’exemple de Giorgio De Chirico dont les visions urbaines mélancoliques, hantées de figures qui bougent et ne bougent pas, telle la flèche de Zénon d’Élée, semblent en attente d’une catastrophe imminente.

C’est ce que nous ressentons en face des quatre grands tableaux de Pat Andrea. Le site, dominé par le Vésuve d’où s’apprête à fondre un bloc de lave aussi compact qu’une compression de César, est une sorte de plaine rase, une pampa où femmes, hommes, enfants, animaux sont, comme tout soudain, pétrifiés dans une immobilité que l’on pressent éternelle. Le paysage ici ne dévoile pas un « ouvert », mais compose avec quelques éléments indices d’une vie quiète, une sorte de praticable de théâtre imposant une sorte de huis clos, de cage, où se piègent ceux qui vivent là. On songe ici aux scènes urbaines de Balthus où les êtres se côtoient sans communiquer, aussi inexorablement seuls que les figures sans identité de Giacometti. Et bien sûr à La Montagne de Balthus, où les références à Piero della Francesca, Poussin, Courbet ou Friedrich installent les alpinistes dans un autisme irrémédiable qui délie l’istoria de toute cohérence. Pat Andrea accentue à l’extrême ce dérèglement du récit par un procédé semblable. Chaque figure éveille en nous des réminiscences de peintures anciennes. Ces réminiscences ajoutent au trouble du spectateur confronté à ce qui a été, est toujours là, mais à une distance qui renforce l’hermétisme d’une composition faite des juxtapositions angoissantes de ses fantasmes mis en exergue et comme fixés, cloués, sur une grille aussi impérieuse que celle de Mondrian. Chaque figure s’établit en se donnant à voir comme un condensé d’images et de signifiés qui agite en nous des rêveries érotiques. Mais elles ne nous délivrent pas d’une peur irrépressible de la mort. D’autant que chaque figure affiche son incomplétude, sa réduction à un montage de fragments du corps pouvant fonctionner comme une machinerie érotique. On notera, par exemple, que la main à l’index tendu, motif récurrent dans l’art de Pat Andrea, faisant référence explicite à Michel-Ange et Max Ernst, objective crûment en « pointe au sexe » la pointe à l’œil de Giacometti.

Cette emprise érotique réifie les figures. Elle met en abîme la représentation dans une sorte d’ekphrasis énigmatique qui dérègle le réel. Ces assemblages de membra disjecta se cristallisent parfois en figures de déréliction, propageant, dans le huis clos de l’espace, une mélancolie poignante dont certains protagonistes, comme dans la peinture de Bacon, se délivrent par une vocifération, un cri, émanant de bouches ouvertes à la dentition menaçante, à la fois œil et sexe dévorateurs. L’orgasme libérateur que tous attendent du Vésuve en érection/éruption les tétanisent et les médusent. Nous sommes ici à l’heure de notre mort. Deux motifs, non sans humour, en attestent. La premier, c’est cet étrange objet, sortie des constructions perspectivistes d’Eischer, que détruit une secousse sismique. Il symbolise, évidemment, les artefacts et les architectures que les hommes croient indestructibles. Le second, c’est le plat de paella que porte, dans Pompéi IV, une jeune femme, seule figure complète des quatre peintures de la série. À sa manière, ce plat de paella est un artefact. Il se défait, lui aussi, sous les tremblements annonciateurs de l’éruption du Vésuve. Les langoustines composent, en anamorphose, une figure semblable à celle de l’objet architecturé qui s’inscrit, tel un logo identifiant, dans chaque tableau de la série. Ce plat de paella, d’une belle facture naturaliste, relie la peinture de Pat Andrea à celle que l’on peut encore voir à Pompéi et articule ainsi l’imagerie érotique antique à celle de notre modernité

Chaque œuvre de Pat Andrea exige une interprétation à plusieurs niveaux selon le schéma panofskien. L’une des significations intrinsèques de ses œuvres doit ici être précisée. Elle a trait à la question de la peinture. Les références à Balthus, à Bacon, à Piero della Francesca, à la sculpture italienne du Quattrocento, à Chirico, sont clairement signalées par l’artiste. Elles conduisent à s’interroger sur son propos. Dès ces années de formation, il regarde avec attention les œuvres non pas des protagonistes américains du pop art, mais celles des pop artistes anglais, tels Allen Jones et, surtout, Peter Blake. Il se montre tout aussi bien attentif à la peinture inspirée de Stanley Spencer. Ces artistes s’emploient à réhabiliter les images contre l’art moderniste qui s’en défie et qui, à force de vouloir affirmer la picturalité de la peinture - ce que l’on désignait alors, en Europe et aux États-Unis, par un terme cher à Clement Greenberg : painterly -, la réduisait à un presque rien insignifiant. L’avenir de l’art, pour Pat Andrea, ne se projette pas dans un futur toujours à venir, mais se construit au présent, pour demain, par une reprise du passé sans cesse métamorphosé et à partir duquel la peinture se doit de redonner vie aux mythologies qui structurent les savoirs de l’humanité. Son art invite à une méditation sur le métier, sur l’art des musées et sur la mission civilisatrice que l’homme, dès la préhistoire, a assigné à la création artistique.

Outre des dessins proches de la série consacrée à Alice’s Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass où s’inscrivent la plupart des motifs de l’iconographie originale de Pat Andrea, la galerie présente quatre grands tableaux oblongs dont la composition, la mise en scène, les figures ont été inspirées par la destruction de Pompéi, ensevelie sous six mètres de cendres, par l’éruption du Vésuve en l’an 79. Découvert par hasard au XVIIe siècle, le site ne fut fouillé qu’à partir de 1763, mais suscita un intérêt immense dont la peinture européenne de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle porte témoignage. La tragédie de Pompéi illustre alors la conception du Sublime qu’Edmund Burke oppose, en 1757, au Beau. Le sublime est le sentiment que nous éprouvons en face d’une manifestation d’infini et de terreur, devant un spectacle grandiose qui excède une analyse rationnelle et ne relève d’aucun jugement moral, même si Kant, en 1790, associe le sublime à Dieu. Le sublime fait naître en nous un sentiment d’émerveillement et d’effroi, de plaisir et de terreur. Ce sentiment naît en nous, dans notre esprit, en face d’un « absolument grand de la Nature ». On ne peut citer ici tous les artistes néoclassiques et romantiques dont les œuvres expriment cette impression de force que suscite la terribilità du sublime. Évoquons simplement Caspar David Friedrich ou Frederic Edwin Church. Plus près de nous, s’impose l’exemple de Giorgio De Chirico dont les visions urbaines mélancoliques, hantées de figures qui bougent et ne bougent pas, telle la flèche de Zénon d’Élée, semblent en attente d’une catastrophe imminente.

C’est ce que nous ressentons en face des quatre grands tableaux de Pat Andrea. Le site, dominé par le Vésuve d’où s’apprête à fondre un bloc de lave aussi compact qu’une compression de César, est une sorte de plaine rase, une pampa où femmes, hommes, enfants, animaux sont, comme tout soudain, pétrifiés dans une immobilité que l’on pressent éternelle. Le paysage ici ne dévoile pas un « ouvert », mais compose avec quelques éléments indices d’une vie quiète, une sorte de praticable de théâtre imposant une sorte de huis clos, de cage, où se piègent ceux qui vivent là. On songe ici aux scènes urbaines de Balthus où les êtres se côtoient sans communiquer, aussi inexorablement seuls que les figures sans identité de Giacometti. Et bien sûr à La Montagne de Balthus, où les références à Piero della Francesca, Poussin, Courbet ou Friedrich installent les alpinistes dans un autisme irrémédiable qui délie l’istoria de toute cohérence. Pat Andrea accentue à l’extrême ce dérèglement du récit par un procédé semblable. Chaque figure éveille en nous des réminiscences de peintures anciennes. Ces réminiscences ajoutent au trouble du spectateur confronté à ce qui a été, est toujours là, mais à une distance qui renforce l’hermétisme d’une composition faite des juxtapositions angoissantes de ses fantasmes mis en exergue et comme fixés, cloués, sur une grille aussi impérieuse que celle de Mondrian. Chaque figure s’établit en se donnant à voir comme un condensé d’images et de signifiés qui agite en nous des rêveries érotiques. Mais elles ne nous délivrent pas d’une peur irrépressible de la mort. D’autant que chaque figure affiche son incomplétude, sa réduction à un montage de fragments du corps pouvant fonctionner comme une machinerie érotique. On notera, par exemple, que la main à l’index tendu, motif récurrent dans l’art de Pat Andrea, faisant référence explicite à Michel-Ange et Max Ernst, objective crûment en « pointe au sexe » la pointe à l’œil de Giacometti.

Cette emprise érotique réifie les figures. Elle met en abîme la représentation dans une sorte d’ekphrasis énigmatique qui dérègle le réel. Ces assemblages de membra disjecta se cristallisent parfois en figures de déréliction, propageant, dans le huis clos de l’espace, une mélancolie poignante dont certains protagonistes, comme dans la peinture de Bacon, se délivrent par une vocifération, un cri, émanant de bouches ouvertes à la dentition menaçante, à la fois œil et sexe dévorateurs. L’orgasme libérateur que tous attendent du Vésuve en érection/éruption les tétanisent et les médusent. Nous sommes ici à l’heure de notre mort. Deux motifs, non sans humour, en attestent. La premier, c’est cet étrange objet, sortie des constructions perspectivistes d’Eischer, que détruit une secousse sismique. Il symbolise, évidemment, les artefacts et les architectures que les hommes croient indestructibles. Le second, c’est le plat de paella que porte, dans Pompéi IV, une jeune femme, seule figure complète des quatre peintures de la série. À sa manière, ce plat de paella est un artefact. Il se défait, lui aussi, sous les tremblements annonciateurs de l’éruption du Vésuve. Les langoustines composent, en anamorphose, une figure semblable à celle de l’objet architecturé qui s’inscrit, tel un logo identifiant, dans chaque tableau de la série. Ce plat de paella, d’une belle facture naturaliste, relie la peinture de Pat Andrea à celle que l’on peut encore voir à Pompéi et articule ainsi l’imagerie érotique antique à celle de notre modernité

Chaque œuvre de Pat Andrea exige une interprétation à plusieurs niveaux selon le schéma panofskien. L’une des significations intrinsèques de ses œuvres doit ici être précisée. Elle a trait à la question de la peinture. Les références à Balthus, à Bacon, à Piero della Francesca, à la sculpture italienne du Quattrocento, à Chirico, sont clairement signalées par l’artiste. Elles conduisent à s’interroger sur son propos. Dès ces années de formation, il regarde avec attention les œuvres non pas des protagonistes américains du pop art, mais celles des pop artistes anglais, tels Allen Jones et, surtout, Peter Blake. Il se montre tout aussi bien attentif à la peinture inspirée de Stanley Spencer. Ces artistes s’emploient à réhabiliter les images contre l’art moderniste qui s’en défie et qui, à force de vouloir affirmer la picturalité de la peinture - ce que l’on désignait alors, en Europe et aux États-Unis, par un terme cher à Clement Greenberg : painterly -, la réduisait à un presque rien insignifiant. L’avenir de l’art, pour Pat Andrea, ne se projette pas dans un futur toujours à venir, mais se construit au présent, pour demain, par une reprise du passé sans cesse métamorphosé et à partir duquel la peinture se doit de redonner vie aux mythologies qui structurent les savoirs de l’humanité. Son art invite à une méditation sur le métier, sur l’art des musées et sur la mission civilisatrice que l’homme, dès la préhistoire, a assigné à la création artistique.

Bernard Ceysson