Drawing matter

「Drawing matter」は、ドローイングの慣習や技法を踏まえつつ、伝統的な実践の枠を超えて展開し、多様で意味をもつ素材性を用いるアーティストたちを集めた展覧会です。ドローイングという媒体の表現領域を拡張することで、彼らは20世紀後半の特定の写真作品に通じる、可塑的なドローイングの一形態を提示しています。

私たちがドローイングに付与しがちな物質的な前提を超え、その存在の可能性に賭けることで、Lionel Sabatté(リオネル・サバテ)は、徹底した抑制による卓越したミニマルなスタイルを達成しています。現実や廃棄物との関係性を絶えず再定義する彼の実践におけるグラフィックな身振りは、パリのシャトレ駅構内で、ほうきを使って埃を集める行為から始まります。高い造形的ポテンシャルをもつ素材を探し求めるこの行為は、同時にドローイングをその限界まで押し広げています。それは、奇妙にもその起源へと立ち返るかのような刷新の限界でもあります。リオネル・サバテのグラフィック作品は、紙の上に刷き込まれた埃の中に線、密度、階調、余白を顕在化させることでドローイングの根源に立ち返り、顕現を待つ無数の匿名の肖像の塊を解きほぐしていきます。

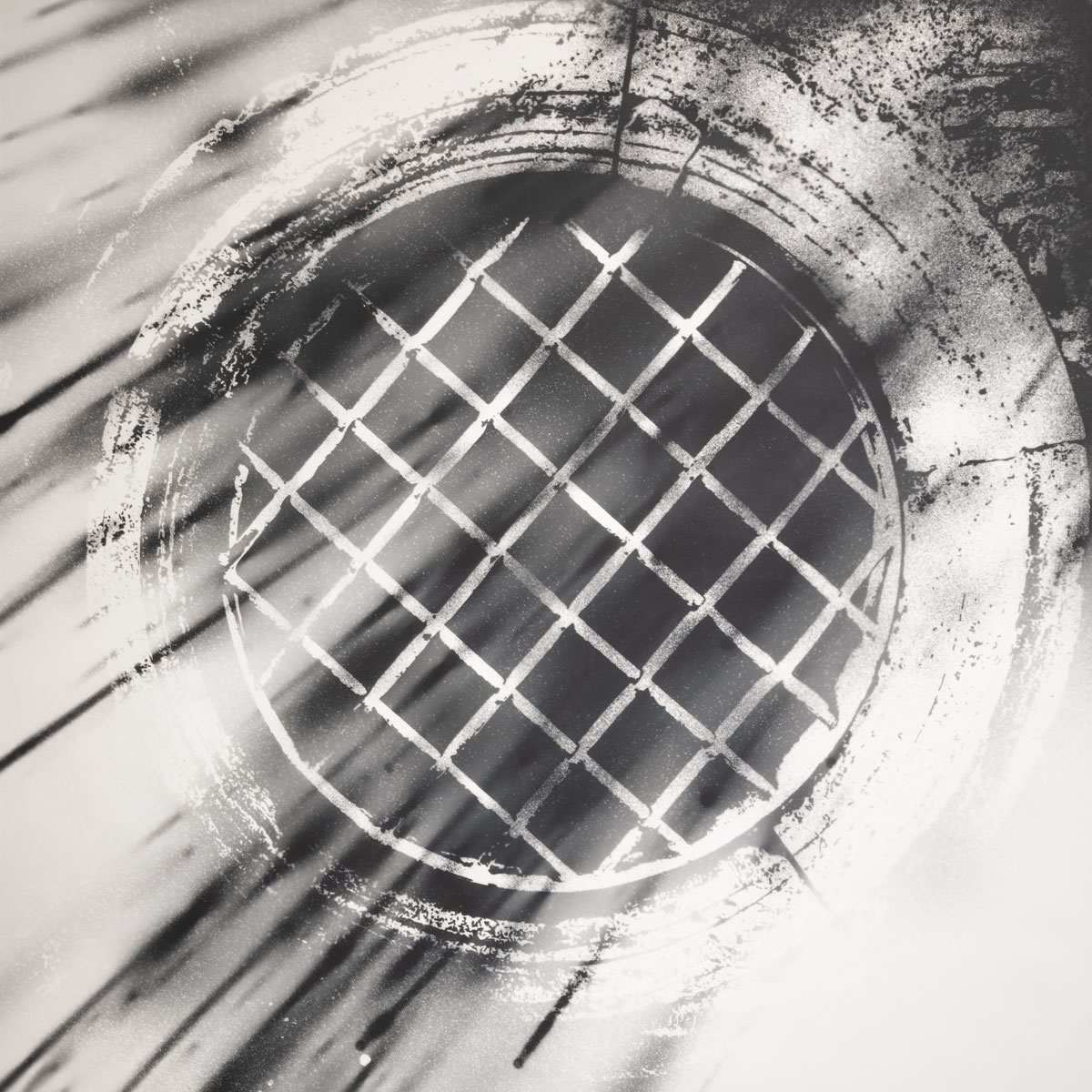

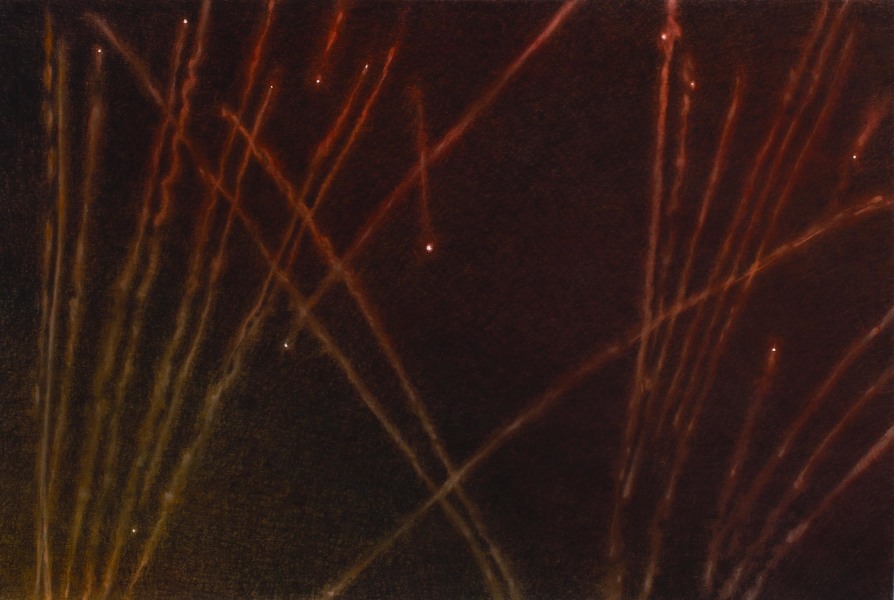

Nicolas Daubanes(ニコラ・ドーバンヌ)を行動へと駆り立てているのは、彼が扱う主題の重要性を超えて、素材そのものの能動性です。彼は鋼鉄のさまざまな状態を用いながら制作プロセスを更新し続け、予期せぬグラフィックのレパートリーを生み出しています。この多形的な素材からは、ほとんど運動エネルギーに突き動かされるかのように、次の身振りへと連なっていく一連の形態と物語が引き出されます。

磁化した鉄粉を切断された刑務所の鉄格子と組み合わせることで、彼は行為へと向かいます。鉄棒とアングルグラインダーを手に、白熱した鋼の粒子をガラスへと投射します。そこから生じる光に感応し、彼はその閃光からフォトグラムを描き出します。火花による感光は、弾道的、あるいは恒星的な軌跡を輪郭づけます。製鉄業のスラグや労働者の道具を取り上げることで、ニコラ・ドーバンヌは、彫刻、写真、ドローイングの交差点を幾重にも増殖させています。そこでは、内包された落下の重力、白熱した流動性、あるいは光の非物質性としての物質が、尽きることのないグラフィックな作用因となる言語が鍛え上げられています。

外科医が、アーティストによって選ばれ描かれた新しい顔を彫塑するその過程において、ORLAN(オルラン)は、アイデンティティや類似性の概念に挑戦する一連の自画像を制作します。

本展に展示される5つの顔は、外科的行為を延長するレリック(遺物)として機能し、可能性の全領域を明らかにします。すなわち、粘土のように柔軟で可塑的な生身の肉体から生み出すことが可能な、あらゆる顔です。これらの即興的で衝動的な血のドローイングは、傷口が閉じる前の切迫した状況下で制作されます。血液の粘性や、指先の下でさまざまな表面にどのように付着するかを試す、無限に触覚的なグラフィックな身振りです。本展で初めて公開されるこれらのドローイングは、1990年代後半の《セルフ・ハイブリダイゼーション》シリーズを先取りする、歓喜に満ちた芸術的即興として現れます。

これらのマスクの表現性は、文字通りアーティストの「手による」数少ない作品であるという事実よりも、むしろ、それらが生み出す対面関係の性質に由来します。通常は秘匿され、物質性の囚人として閉じ込められているヴェールに覆われた存在が、ここでは根源的に立ち現れるのです。無数の愛撫という身振りから生まれたこれらの顔に展開する親密さは、私たち自身の皮膚をも貫きます。それらは同一の表面上に皮膚と肉を結びつけると同時に、自身の内なる他者を呼び起こします。

この身振りは、Gloria Friedmann(グロリア・フリードマン)のものでもあります。彼女は、アカデミズムが私たちに忘れさせてしまったかもしれない自由と、再び結びつきます。この身振りは、洞窟で見出された湿った粘土によってすでに可能となっていたものであり、素手で表面に向き合わなければならないすべての非武装の描き手にとっての共通分母であるかのように思われます。脆く、作為も安全網もなく、重力から解放される歓びに身を委ねるスケーターのように、指は湿った表面の上を滑り、その屈曲の痕跡を描き出します。これらの動物像を描くことで、アーティストは、奇妙なほど見覚えのある新たな種を生み出します。狩猟を容易にするためにイメージの中で動物を殺すというジャン・クロットのシャーマニズム的な洞窟壁画解釈とは対照的に、グロリア・フリードマンが生み出す動物誌は、太古からの身振りによってその「Animalia」を留め置き、その消滅の可能性を呼び起こすのです。

《Artifice》シリーズにおいて、Rémy Jacquier(レミー・ジャキエ)の痕跡は、木炭によって堆積した焼成粉末を手作業で取り除くことによって生じます。表面をかすめるように触れることで、覆い隠されていた階調が呼び戻されます。身振りは、ドライポイントが紙を引っ掻き、完全な白を回復させ、夜空の闇を貫く光の句読点を得るときに、一層の強度を増します。タイトルに含まれる地理的参照は、すでに描かれているかのように見えた軌道を逸らします。本展で初公開となる1996年の3点のドローイングは、タバコが木炭の同素体であることを示唆しています。それは、灰色の諧調と操作性を提供し、美術史上の彫刻から引用された女性像のシルエットを浮かび上がらせることを可能にします。表象の歴史の中で拡散し、消費され尽くした形態です。

一方、Tania Mouraud(タニア・ムロー)の作品は、ドローイングを一定の距離に保っているかのように見え、それをほとんど非物質的な存在へと導き、文字通り紙の中へと沈み込ませます。エンボス加工というプロセスを通じて、彼女は、何も見るものがないかのように思わせるモノクロームと、ほとんど何も語らない定型句とを結びつけます。

これらの言葉が、いかなる解釈の試みにも抗うのは、自身の言語から私たちを疎外することに慣れているこのアーティストが、ここでイディッシュ語を選択しているからです。意図的に装飾的なこれらの形態において、タニア・ムローは意味の喪失を演出します。それらは、理解する能力をもつ者にのみひそやかに宛てられた暗号化されたメッセージのように、特定の装飾に隠された意味を強く想起させます。

Curator

Dylan Caruso

ARTISTS

Nicolas Daubanes

Gloria Friedmann

Rémy Jacquier

Tania Mouraud

ORLAN

Lionel Sabatté